新的遙感數據集改進了全球土地變化跟蹤

全球土地覆蓋地圖追蹤了過去一個世紀土地利用空前的變化,為了解人類住區對環境的影響提供了重要見解。中山大學的研究人員創建了大規模遙感注釋數據集,以支持對地觀測研究,并為全球土地覆蓋的動態監測提供新的見解。

在發表在《遙感雜志》上的研究中,該團隊研究了全球土地利用/土地覆蓋(LULC)如何隨著工業化和城市化的進步而發生巨大變化,包括森林砍伐和洪水。

中山大學教授石謙表示:“ 我們迫切需要對土地利用和覆蓋率進行高頻次、高分辨率的監測,以減輕人類活動對氣候和環境的影響。”

全球土地利用和覆蓋率監測依賴于自動分類算法,逐像素對衛星遙感圖像進行分類。數據驅動的深度學習方法從遙感圖像中提取內在特征并估計每個像素的 LULC 標簽。

近年來,研究人員越來越多地將一種稱為語義分割的方法用于全球土地覆蓋制圖深度學習中的遙感圖像分類任務。語義分割不是將圖像作為一個整體進行分類,而是使用某些標簽對每個像素或元素進行分類。

“與識別圖像中的商業場景或住宅場景不同,語義分割網絡可以描繪場景中每個土地對象的邊界,幫助我們了解土地的使用方式,”石說。

如果沒有每個像素的上下文信息,就無法實現這種高級語義理解;地理物體與周圍場景緊密相連,可以為每個像素的預測提供線索。例如,飛機停泊在機場,輪船停靠在港口,紅樹林通常生長在海岸邊。

然而,語義分割的性能受到訓練數據數量和質量的限制,現有的標注數據通常在數量、質量和空間分辨率方面不足。

最重要的是,數據集通常是在區域內采樣的,缺乏多樣性和可變性,使得數據驅動的模型難以在全球范圍內擴展。

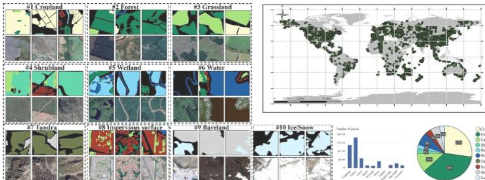

為了解決這些缺陷,研究團隊提出了一個大規模標注數據集Globe230k,用于遙感圖像的語義分割。該數據集具有三個優點:

規模——Globe230k 數據集包括 232,819 張帶注釋的圖像,具有足夠的尺寸和空間分辨率;

多樣性——標注圖像取自全球范圍內覆蓋面積超過6萬平方公里的地區,具有較高的變異性和多樣性;

多模態特征——Globe230k 數據集不僅包含 RGB 波段,還包含地球系統研究的其他重要特征,例如植被、海拔和極化指數。

該團隊在幾種最先進的語義分割算法上測試了 Globe230k 數據集,發現它能夠評估對表征土地覆蓋至關重要的算法,包括多尺度建模、細節重建和泛化能力。

“我們相信Globe230k數據集可以支持進一步的地球觀測研究,并為全球土地覆蓋動態監測提供新的見解,”石說。

該數據集已公開,可作為推動全球土地覆蓋制圖和語義分割算法開發進一步發展的基準。

免責聲明:本答案或內容為用戶上傳,不代表本網觀點。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。 如遇侵權請及時聯系本站刪除。