研究人員已經找到導致口吃的大腦網絡

由芬蘭圖爾庫大學和圖爾庫大學醫院的研究人員領導的國際研究小組成功確定了口吃的可能大腦起源。

口吃是一種言語節奏障礙,其特征是說話時不自覺地重復、延長或停頓,從而阻礙正常言語的產生。大約 5-10% 的幼兒患有口吃,估計有 1% 的幼兒成年后仍患有口吃。嚴重的口吃會對患者的生活產生深遠的負面影響。

“口吃曾被認為是一種心理障礙。然而,隨著進一步研究,現在人們認識到它是一種與言語調節有關的大腦疾病,”圖爾庫大學學教授Juho Joutsa說道。

口吃也可能是某些神經疾病的結果,例如帕金森病或中風。然而,口吃的神經生物學機制尚未完全了解,其在大腦中的起源仍不確定。腦成像研究的結果存在部分矛盾,很難確定哪些變化是口吃的根本原因,哪些變化僅僅是相關現象。

無論原因如何,口吃都集中于同一大腦網絡

來自芬蘭、新西蘭、美國和加拿大的研究人員開發了一種新的研究設計,可以解決這個問題。這項研究包括了中風患者,其中一些人在中風后立即出現口吃。研究人員發現,雖然中風位于大腦的不同部位,但它們都位于同一個大腦網絡中,這與不導致口吃的中風不同。

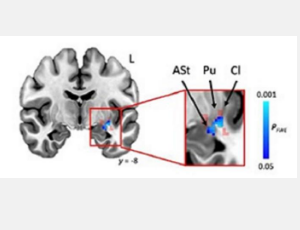

除了中風患者外,研究人員還使用磁共振成像 (MRI) 掃描了 20 名患有發育性口吃的患者的大腦。在這些患者中,口吃與大腦網絡節點的結構變化有關,而這些節點最初與中風病變有關 - 變化越大,口吃越嚴重。這一發現表明,無論病因是什么(發育性或神經性),口吃都是由一個共同的大腦網絡引起的。

研究人員確定的網絡的關鍵節點是位于大腦深處的殼核、杏仁核和屏狀核,以及它們之間的連接。

“這些發現解釋了口吃的常見特征,例如言語產生中的運動困難以及口吃嚴重程度在不同情緒狀態下的顯著差異。作為大腦的主要核,殼核調節運動功能,杏仁核調節情緒。而屏狀核則充當多個大腦網絡的節點,并在它們之間傳遞信息,”Joutsa 解釋道。

研究結果為口吃的神經生物學基礎提供了獨特的見解。在大腦中定位口吃為醫學治療開辟了新的可能性。研究人員希望未來能夠有效治療口吃,例如,通過專門針對目前已確定的大腦網絡的大腦刺激。

免責聲明:本答案或內容為用戶上傳,不代表本網觀點。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。 如遇侵權請及時聯系本站刪除。