溶劑篩法創造鈣鈦礦發光二極管新紀錄

中國科學院寧波材料技術與工程研究所的研究人員采用簡單的溶劑篩法,率先開發出高效穩定的鈣鈦礦發光二極管(PeLED),性能創歷史新高。

該研究發表在《自然光子學》上。

鈣鈦礦因其優異的光電性能和較低的制備成本而成為最有前途的光電材料之一。與傳統有機發光二極管(OLED)相比,PeLED具有更窄的發光光譜和優異的色純度,因此在顯示和照明方面展現出巨大的應用潛力。

然而,盡管效率取得了顯著進步,但運行穩定性較低長期以來限制了 PeLED 的實際應用。特別是,對鈣鈦礦不穩定原因的了解有限,極大地阻礙了PeLED的開發和商業化。

基于對鈣鈦礦精細納米結構的深入分析,研究人員發現鈣鈦礦的缺陷低n相是鈣鈦礦不穩定的關鍵根源。僅含有一層或兩層鉛離子的低n相的低質量源于快速且不可控的結晶過程。

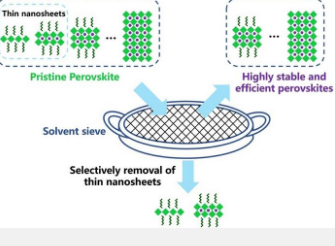

受到用篩子分離不同尺寸的沙子的過程的啟發,研究人員提出了一種溶劑篩法來篩選出這些不需要的低n相。

研究人員介紹,溶劑篩是極性和非極性溶劑的組合。極性溶劑充當與鈣鈦礦相互作用的網格,而非極性溶劑充當不影響鈣鈦礦的框架。研究人員調整極性溶劑的比例,有效去除有缺陷的低n相。

基于篩分鈣鈦礦的PeLED在正常條件下(亮度為100 cd/m 2 )實現了超過5.7年的工作壽命,比未經處理的器件長了30倍以上。這一創紀錄的壽命也是迄今為止報道的綠色PeLED的最高值,達到了商業應用的基本門檻。

此外,這些PeLED實現了創紀錄的29.5%的高外量子效率(EQE),顯著提高了電轉化為光的效率。

當暴露于環境空氣(50±10%濕度)時,該器件可在100天以上保持75%的薄膜光致發光量子產率和80%的EQE,從而表現出優異的穩定性。

這種溶劑篩法不僅顯著提高了PeLED的發光性能和穩定性,而且為未來具有獨特納米結構和優異發光性能的鈣鈦礦的開發和應用鋪平了道路。

免責聲明:本答案或內容為用戶上傳,不代表本網觀點。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。 如遇侵權請及時聯系本站刪除。