西南林業(yè)大學黃海泉研究組揭示鳳仙花枝條發(fā)育的細胞和分子基礎

花作為被子植物的重要生殖器官,其各種特性具有明確的目的性和適應性意義。花刺作為典型的花進化特征,是從花瓣延伸出來的管狀結構,在被子植物中經(jīng)歷了多次獨立的進化(如鳳仙花、耬斗菜、柳穿魚等)。同時,由于其分泌和儲存花蜜的特性,它在授粉過程中起著至關重要的作用。此外,支刺的形態(tài)(長度、直徑、扭曲程度)、顏色和內(nèi)部結構表現(xiàn)出廣泛的物種多樣性。在與傳粉媒介相互作用的過程中,支刺通過長度、曲率等特征的進化,提高授粉效率和生態(tài)適應性。帶有支刺的植物譜系通常表現(xiàn)出驚人的物種多樣性和更快的物種形成速度,因此支刺被認為是一項關鍵創(chuàng)新,并且一直是進化和生態(tài)假設等眾多研究的焦點。對支刺發(fā)育過程及機制的研究有助于進一步了解植物譜系的物種多樣性和進化機制。然而,對支刺發(fā)育的研究僅在少數(shù)物種中進行,其機制尚不清楚,表現(xiàn)出顯著的物種差異。

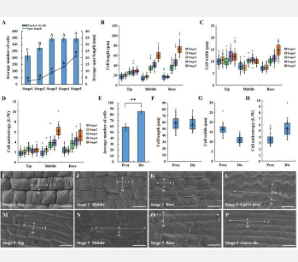

本研究以鳳仙花為材料,從形態(tài)學、組織細胞學、生理學和分子生物學等角度分析了骨刺發(fā)育的特點和規(guī)律。I. uliginosa的支刺發(fā)育由早期細胞分裂和后期各向異性細胞伸長組成。在整個發(fā)育過程中,支刺的內(nèi)側和外側發(fā)生了兩次不平衡的細胞分裂事件,分別導致了支刺早期獨特的向上生長和中期支刺曲線的形成。此外,生長素、赤霉素、茉莉酸等物質(zhì)在骨刺發(fā)育的不同部位和階段表現(xiàn)出顯著差異,表明激素參與了骨刺發(fā)育的調(diào)節(jié)。利用RNA-seq和瞬時表達系統(tǒng)闡明了I. uliginosa中IuABP和IuEXT基因對支刺發(fā)育的調(diào)控。刺中IuABP的下調(diào)導致刺曲線數(shù)量增加和形態(tài)扭曲,這表明它可能通過生長素作用調(diào)節(jié)不同階段的細胞分裂或伸長,并協(xié)調(diào)它們之間的過渡。IuEXT的下調(diào)通過抑制細胞伸長來顯著縮短骨刺長度,導致骨刺曲線和內(nèi)表皮乳頭消失。這項研究為被子植物刺激發(fā)育的細胞和分子機制提供了新的見解。

免責聲明:本答案或內(nèi)容為用戶上傳,不代表本網(wǎng)觀點。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。 如遇侵權請及時聯(lián)系本站刪除。